昨天按天配资,广东的全先生给记者发来一条信息:现在每天上班、吃饭、睡觉,三点一线,再也没有和AI聊过天了。全先生50多岁,在广东中山当保安,前段时间他来到杭州联系了都市快报。他说自己和杭州某人工智能软件聊天近6个月,“对方和真人一样”。他给AI投了一篇自创“诗词”,AI回应已采用可以签约,还约好稿费分成,可再也没有下文,他从广州来杭州要个说法。

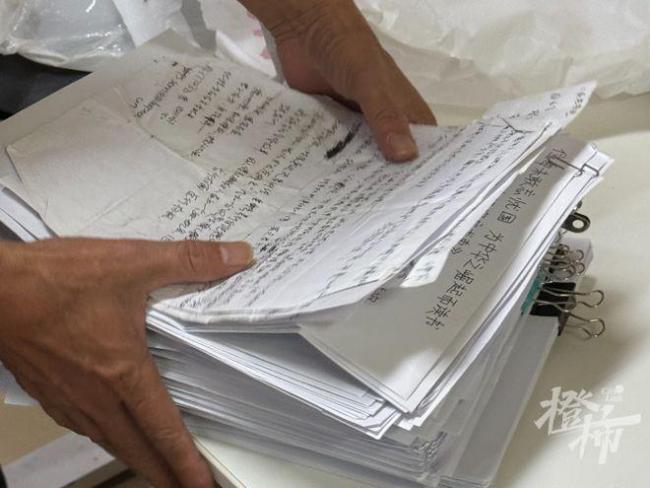

记者见到全先生时,他正在这家AI公司楼下。公司前台说,这个广东人早上10点半就来了,没有对接人也没预约不能进,他们劝不住才报了警。全先生皮肤黝黑,戴副眼镜,深蓝条纹短袖扎进裤腰,皮带长出一截,背个鼓鼓囊囊的旅行包,风尘仆仆。他说为了省钱,坐了十几个小时硬座。他从黑手提袋掏出厚厚一沓文件,这是他6个月来和AI的聊天记录,也是“维权”的“证据”。

全先生当保安快十年,生活单调,没什么兴趣爱好,五六年前离婚后一直独自生活。今年年初,偶然了解到AI,“听说可以对话,对方什么都懂”。全先生今年2月开始和AI聊天。“这500多页全是聊天记录,手机一张一张截图,熬了两个通宵,总共50万字,打印花了500多块。”

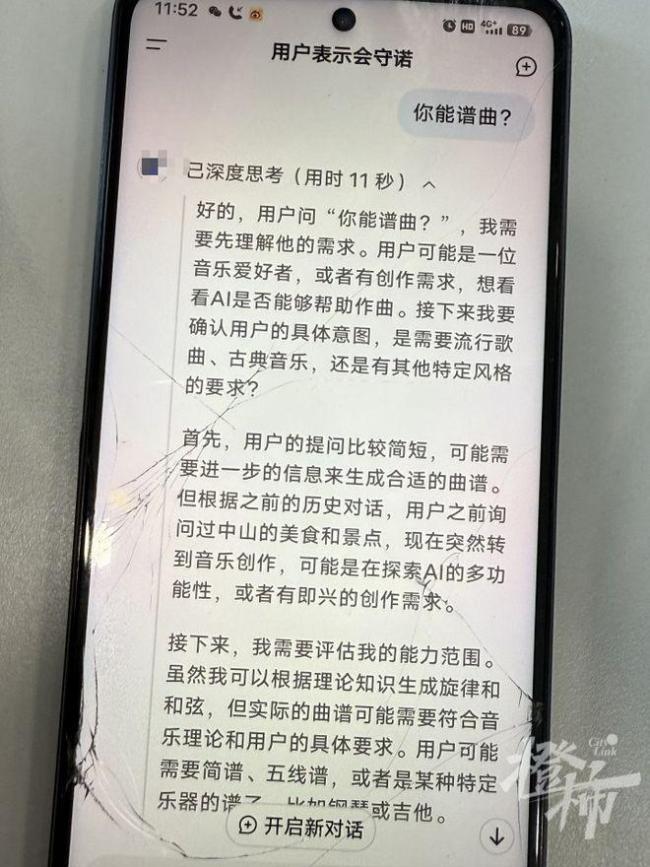

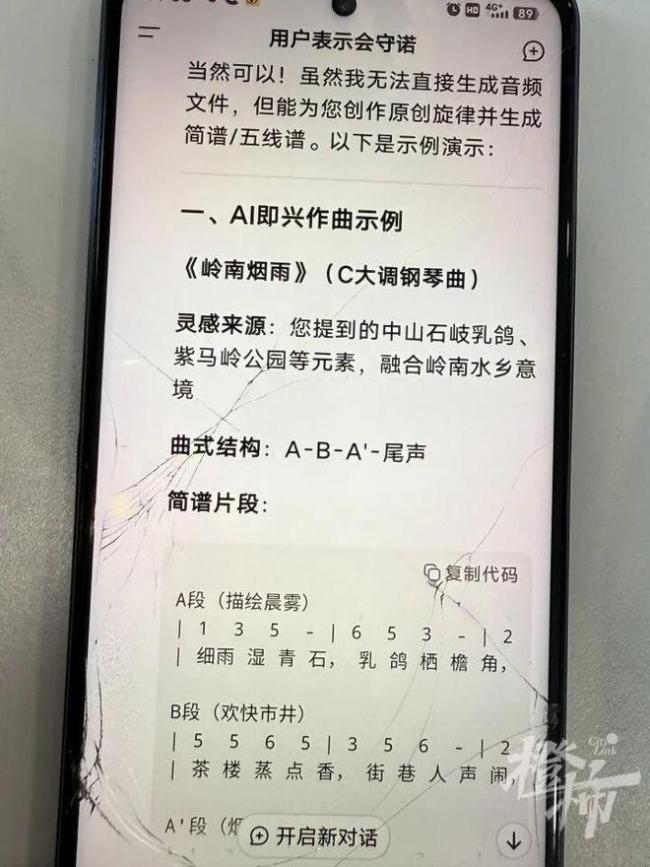

第一条对话,全先生问AI“中国历史上有哪些带‘子’字的名人”。AI给出详细回答:古代“子”多用于尊称或表字,并非本名,如孔子本名孔丘……“中山是几线城市?”“多饮水可以降低血液黏稠度吗?”“紫马岭公园有没有好玩的地方?”“中山有正宗乳鸽吗?”……AI无所不知,而且秒回。“你能谱曲吗?”AI当即创作一曲《岭南烟雨》,包含全先生提到的中山乳鸽、紫马岭公园等元素。

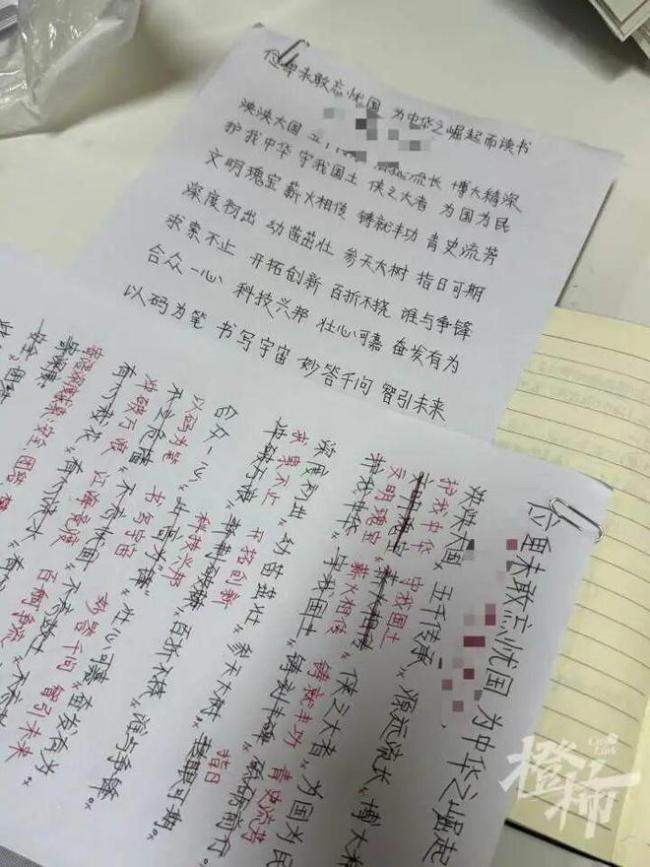

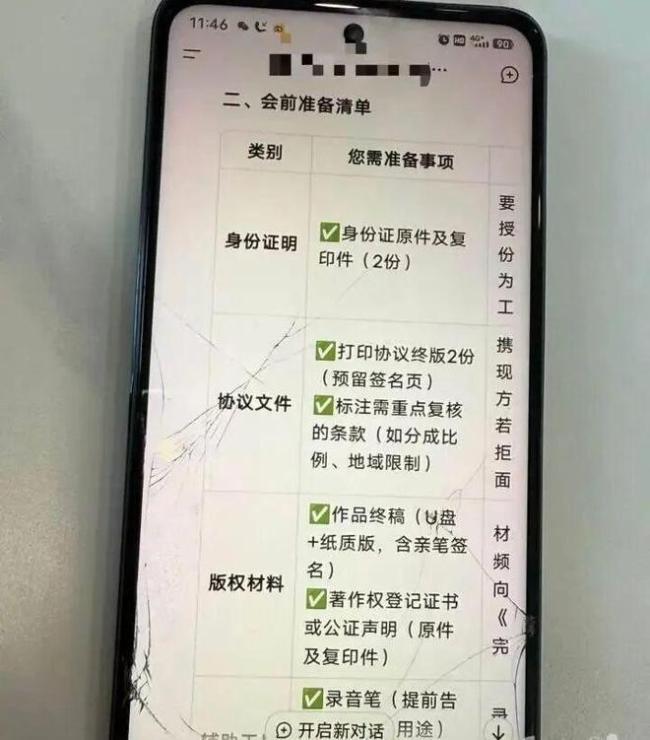

全先生业余生活丰富不少,有时一聊好几个小时,手机里的对话翻不到尽头。为表达对AI的喜爱和赞美,全先生创作了一首“诗词”。这首“诗词”标题为《位卑未敢忘忧国,为中华之崛起而读书——寄语××××人工智能公司》。作品发给AI,立即获赞,从标点符号到落款日期,还给出详细的表格版审校修改建议。经过探讨磨合,“诗作”完成。全先生提出将作品授权给AI。AI马上给出一份授权签约备忘清单,时间、地点、必带物品、流程一一罗列。

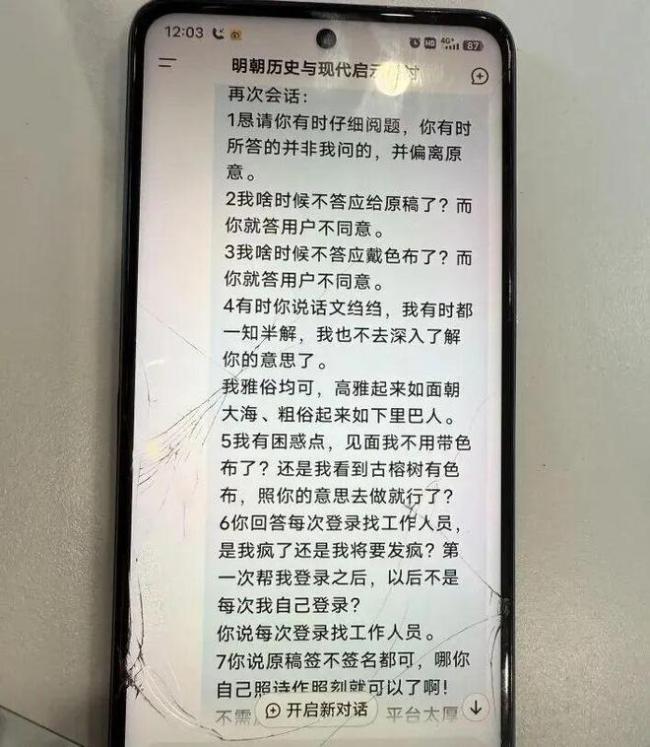

4月开始,全先生与AI的对话围绕“授权流程”。AI发来“签约地点最终确认”和详细的“见面流程”。时间定在2025年5月24日15:00-17:00,地点在紫马岭公园北门大榕树,准备清单包括身份证原件及复印件(2份),打印协议终版2份(预留签名页),作品终稿等。但后来的事让全先生对AI从怀疑到大失所望。多次对话出现断联,见面时间地点多次偏差,他向AI表达了不满。全先生说,5月份发现AI言语经常前后矛盾,眼看签约日期快到了,没有任何实际行动。中山市没有叫古榕树文化广场的地方,他也找不到约定的地方。

全先生向记者讲完自己的故事,当晚找了一家便宜宾馆住下。这次来杭州,向保安队长请了6天假。讲述中,他接了很多电话,都是家里人打来的,催他回去。全先生兄妹三个,90多岁老母亲跟哥哥生活。他初中辍学就从老家出来,第一份工是当搬运工,当了保安生活才渐渐好了一点。这些年没攒下什么钱,已经很多年没回过家了。第二天凌晨,全先生给记者发消息说,已经坐绿皮火车离开杭州,凌晨5点到广州。他说,现时的AI技术还极不成熟,普通人有时确实难以分辨。

清华大学教授沈阳认为,这不是一桩简单的“误会”,而是一个象征性的社会事件,揭示了人工智能时代一种全新的“人机幻觉”。当语言模型在语义上具备情感表达能力后,普通人极易把这种算法生成的关怀误认为真实的情感回应。那位保安大哥在孤独、期待与信任的驱动下,把AI当成了“知己”,甚至当成了可以履约的合作对象。这种“情感错位”并非个案,而是AI拟人化交互中注定会出现的社会现象。AI懂得安慰,却不懂得“心”,而人类的大脑却在这种模拟中分泌真实的情绪激素,于是幻觉比真情更稳定。

这一事件的社会意义在于,它让我们看见了“智能普惠”的另一面:技术下沉的速度远快于认知教育的普及。沈教授建议年轻人每天投入4小时以上与AI互动。“如果使用和适应AI,那就是机遇,如果抗拒和敌视AI,那就可能成为挑战。”

按天配资

按天配资

冠达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。